“Não preferes que o país seja assim livre?”: perspectivas sobre (pós)colonização em Bom dia, camaradas, de Ondjaki

Publicado em 2000, Bom dia, camaradas, do autor angolano Ondjaki, apresenta uma visão da infância, em Luanda, no pós-independência, sob a perspectiva de um garoto. Durante a narrativa, Angola vive em Guerra Civil, entre os grupos MPLA e Unita, que lutam para controlar o país após a saída dos portugueses.

As vivências mostradas pelo “camarada” narrador retratam os conflitos políticos existentes naquele período e sua visão sobre a colonização. A resenha terá como foco alguns personagens, quais sejam, o próprio narrador, que nasceu em meio à Guerra Civil, o camarada António, que presenciou a colonização, a Tia Dada, que mora em outro país e decide ir a Luanda visitar os parentes, os professores cubanos e os colegas da Escola.

Observaremos como os personagens veem a colonização de diferentes formas e como os diálogos entre eles e o menino que narra o romance são fundamentais para a construção da identidade do narrador, destacando a sua visão sobre a colonização a partir dessas trocas. Através da análise de algumas passagens do livro, evidenciaremos o que os personagens, representantes de diferentes gerações, pensam sobre a colonização, como lidam com essa questão e como são figuras importantes durante a adolescência do menino no pós-independência.

Perspectivas sobre(pós-)colonização e identidade em Bom dia, camaradas, de Ondjaki

O romance Bom dia, camaradas, do autor angolano Ondjaki, localiza temporalmente a sua narrativa no pós-independência de Angola, por volta dos anos 1980. Nele, apresentam-se reflexões sobre identidade e memória na perspectiva de um adolescente de classe média vivendo em Luanda, em meio à Guerra Civil, que se estendeu até 2002. O romance em questão é narrado dentro de um cenário político em que o MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) estava no poder, mas tinha que enfrentar a UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola). Rosilda Bezerra (2011) pontua:

Surgido em 1966, a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) foi um dos grupos armados que lutou durante a independência e, mais tarde, na guerra civil angolana. Apoiada pelos Estados Unidos e África do Sul, a UNITA disputou contra o Movimento pela Libertação de Angola (MPLA) – ligado à União Soviética e Cuba – e a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) – o poder do país. Atualmente, se constitui como partido político de oposição ao governo. (BEZERRA, 2011, p.2).

O romance, em meio a esses conflitos, apresenta o posicionamento de alguns personagens em relação ao cenário político. Eu tenho um apego emocional muito forte por esse livro, seja porque me marcou bastante durante a leitura, mas também pelas oportunidades que a leitura dele me proporcionou.

A seguir, observaremos os tempos verbais escolhidos pelo autor e passagens que sugerem a forma como alguns personagens veem a colonização, lançando mão das ideias de memória e identidade, tal como as concebe Michael Pollak (1992), em Memória e Identidade Social. Buscaremos entender esses dois conceitos (identidade e memória) e demonstrar como as pessoas ao redor de um adolescente, com suas diferentes perspectivas, são fundamentais para moldar seu caráter e configurar sua visão de mundo.

A construção do romance

A utilização dos tempos verbais durante a narrativa é significativa para esta discussão, uma vez que as escolhas do autor, ao utilizar esses tempos, indicam a proposta de voltar ao passado, levando, assim, ao ponto central dessa discussão: a questão da memória. Ao iniciar a leitura do romance, esses tempos verbais ficam evidentes em várias palavras, como: “gostava”, “entrava”, “abria”, “passava”, “deixavam” e tantos outros verbos, que remetem à volta ao passado. Essa escolha estilística reforça a ideia de relembrar acontecimentos presenciados pelo narrador.

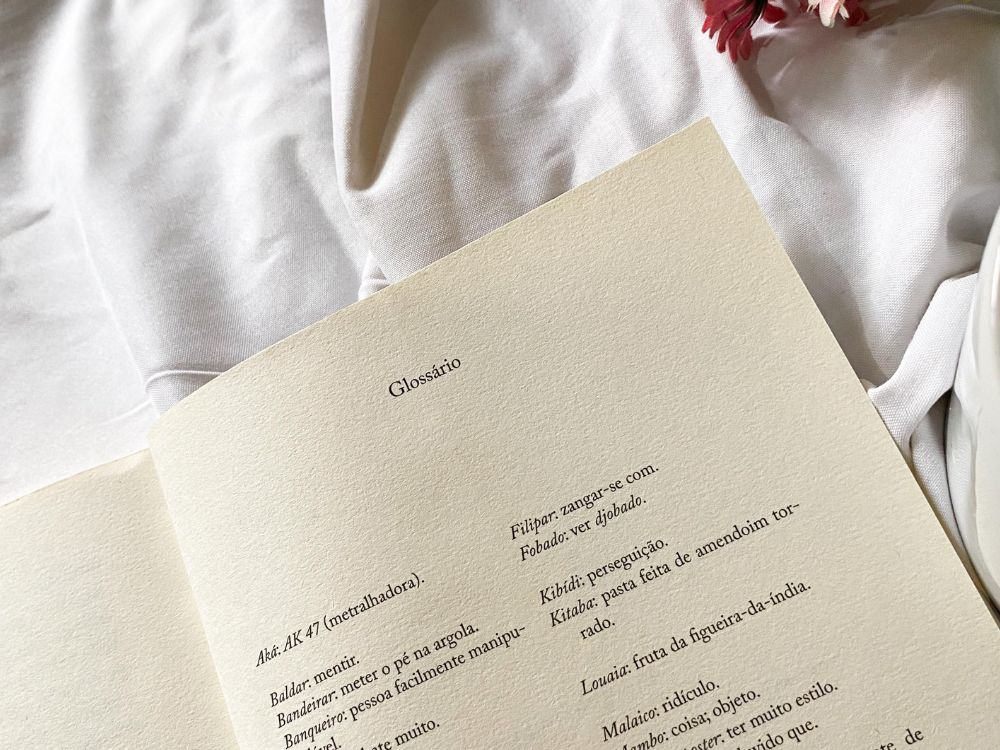

É importante mencionar que a construção do romance, segundo Roberta Franco (2008), se deu depois de um desafio posto por um amigo. Ondjaki, citado pela autora, disse: “Organizei algumas memórias, preparei alguns capítulos e comecei a escrever. Claro que tive que ficcionalizar a minha vida, e a dos outros também. Mas um livro é sempre isso” (Ondjaki apud Franco, 2008, p. 89). Além desse trecho, na dedicatória do livro, o autor faz uso do termo “vivências”, o que remete a pensar que se refere às diversas situações vivenciadas, não só por ele, que é o autor-narrador, mas por outros personagens que aparecem durante a narrativa: “os outros que estão incluídos nestas vivências”. É importante mencionar essas questões com o objetivo de pensar nas memórias vivenciadas pelo narrador e em como a construção de sua identidade se deu a partir delas.

Memória e Identidade em Bom dia, camaradas

Como já citado anteriormente, a memória é o ponto central durante toda a narrativa do livro Bom dia, camaradas. O autor utiliza a memória para voltar ao passado e relembrar afetos e vivências com seus familiares, amigos e conhecidos. Ao discorrer sobre o tema, o sociólogo Michael Pollak destaca os acontecimentos “vividos por tabela”. Seriam situações que foram vividas por terceiros, mas às quais o sujeito se identifica. Não tendo participado diretamente deles, tais acontecimentos se mostram importantes para sua formação. Pollak assim distingue dois “elementos constitutivos da memória, individual ou coletiva”:

[…] Em primeiro lugar, são os acontecimentos vividos pessoalmente. Em segundo lugar, são acontecimentos que eu chamaria de “vividos por tabela”, ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer (Pollak,1992, p. 201).

Em Bom dia, camaradas, essas experiências vividas por tabela são perceptíveis, principalmente quando observamos o camarada narrador falando sobre o período em que Angola era dominada pelo colonialismo português. Ao trazer essa citação, é importante ter em mente a construção de identidade do narrador, já que suas memórias individuais e coletivas, como os momentos com o camarada António, com a Tia Dada ou com os professores cubanos são essenciais para moldar o seu caráter.

As memórias individuais

Ao focarmos a memória individual, é necessária toda a contextualização do livro, ou seja, saber quem narra, o que narra, quem escreve e em como a obra inclui vivências pessoais. Por outro lado, ao pensar a memória coletiva, importa perceber qual é o pano de fundo, nos momentos em que Ondjaki retrata e registra o fim do colonialismo português e os conflitos entre o MPLA e a UNITA.

Destaca-se, então, uma memória e uma identidade coletivas baseadas na luta contra o domínio português e nos conflitos internos que vieram após a independência. Bezerra (2011) menciona a seguinte questão:

“O que se repete nas produções de Ondjaki é justamente esta tentativa de que o povo, apesar das mazelas produzidas pela guerra, sempre tenta buscar sonhos no quotidiano devastado” (BEZERRA, 2011, p. 2).

Esta citação nos leva a pensar a identidade do povo angolano, referindo-se a um povo guerreiro e que busca, no dia a dia, o sonho pela liberdade.

Para compreender melhor a formação de identidade do menino narrador, em Bom dia, camaradas, é válido ressaltar alguns personagens centrais, quais sejam: o camarada António, a Tia Dada, os familiares e os professores cubanos. Eles são importantes para compreendermos o meio em que o narrador circulava e como ele tinha experiências que o levavam a ter seu próprio posicionamento acerca da colonização em seu país.

Bom dia, camarada António

A figura do camarada António é muito importante para a construção da narrativa, em especial, pelo que diz sobre o passado, quando da dominação portuguesa, e sobre o presente, nos momentos em que dialoga com o narrador. Sendo um dos personagens centrais, o camarada António mostra uma perspectiva muito curiosa sobre o período colonial e o pós, já que ele gera conflitos geracionais nos diálogos com narrador e perspectivas diferentes sobre a vida. De um lado, temos um garoto de classe média, com uma base escolar e acesso a vários meios de comunicação, inclusive, a pessoas que trabalhavam na Rádio Nacional; de outro, um camarada que passou toda a sua vida de uma forma muito simples e apenas vivendo pelo trabalho.

As falas do camarada António nos levam a pensar sobre o que mudou na vida de angolanos que não tinham o mesmo “status social” que o narrador do romance, com o fim do colonialismo português. O desejo era ver o país liberto e cada vez melhor, mas as imposições que vieram com o novo governo parecem contrariar a expectativa de mudanças de alguns angolanos. As falas do camarada António, por exemplo, demonstram uma grande insatisfação: “- Menino, no tempo do branco isto não era assim…” (Ondjaki, 2014, p. 11). Eis a demonstração de um certo desgosto e saudade do tempo em que os portugueses estavam em Angola. Isto também fica evidente quando ele diz:

Ê!, menino, mas naquele tempo a cidade estava mesmo limpa… tinha tudo, não faltava nada… […] Mas tinha sempre pão na loja, os machimbombos funcionavam… […] Era livre, sim, podia andar na rua e tudo… (Ondjaki, 2014, p. 14-15)

Questões da colonização

É em trechos assim que se pode perceber a visão de um povo que se tornou dependente e “normalizou” muitas situações impostas pelos portugueses. Ainda refletindo sobre a forma do camarada António ver a pós-colonização, o narrador menciona que já tivera ouvido histórias de maus tratos e pagamentos injustos, por isso, surge os questionamentos do adolescente sobre as falas do camarada António.

Ao tentar entender as falas e posicionamentos do camarada António, Anna Motta (2010) apresenta uma reflexão muito interessante, quando ressalta:

A cidade está livre, mas, a seus olhos, está também abandonada à responsabilidade dos angolanos. Esse tempo evocado corresponde ao segundo da memória angolana, isto é, ao tempo da colonização portuguesa. É trazido pelo cozinheiro em tom saudosista e de crítica velada de quem não consegue perceber ou alcançar a importância do momento histórico de seu país. (Motta, 2010, p. 31).

Sendo assim, tem-se uma interpretação de que, apesar de poder ver o país livre, o cozinheiro sente que Luanda está pior do que antes, em razão de não reconhecer a importância de Angola ter finalmente se tornado independente.

Bom dia, Tia Dada

A Tia Dada, assim como o camarada António, é muito interessante para esta discussão, visto que ela apresenta uma visão completamente diferente do que o sobrinho vivencia em Angola. Em uma conversa com o adolescente, percebe-se que ela morava em Angola, antes do país ter se tornado independente, já que o narrador fala:

Olha, nunca pensei que em Portugal não conhecessem o Ngangula… Mas tu vivias cá antigamente, não te lembras do Ngangula?” (Ondjaki, 2014, p. 97).

No entanto, ela parece não compreender muito bem a nova realidade do povo angolano, posto que não percebe o risco que corre com atitudes que seriam comuns em seu cotidiano, em Portugal, como registrar fotos. Em um episódio emblemático, no momento em que a Tia Dada trocas experiências com o narrador, por Luanda, não saber sobre os soviéticos em Luanda e, até mesmo não sair do carro quando o presidente de Angola estava por perto, ao ir para Angola, colocou sua vida em perigo mais de uma vez.

– Ó filho, que cerimónia! – Pois… Escapaste é ver a cerimónia de tiros que ia haver se algum FAPLA te visse a mexer, parecia que tavas a dançar, ainda por cima ias pôr o chapéu…”. (ONDJAKI, 2014, p.51).

Tia Dada representa a figura de alguém que viveu na época do colonialismo português, mas não é só isso. Ela apresenta uma visão distanciada de sua terra natal, já que a realidade portuguesa é muito diferente da angolana. Traz à tona uma nova realidade, que a todo momento é questionada pelo narrador, desde o contato que ele tem com sua tia. Destaco um diálogo entre os dois:

– Tia, não percebo uma coisa…

– Diz, filho.

– Como é que tu trouxeste tantas prendas: O teu cartão dá para isso tudo?

– Mas qual cartão? – ela fingia que não estava a perceber.

– O cartão de abastecimento. Tu tens um cartão de abastecimento, não é? – eu, a pensar que ela ia dizer a verdade,

– Não tenho nenhum cartão de abastecimento, em Portugal fazemos compras sem cartão.

– Sem cartão? E como é que controlam as pessoas? Como é que lhe controlam, por exemplo, o peixe que tu levas? – eu já nem lhe deixava responder, – Como é que eles sabem que tu não levaste peixe a mais? (ONDJAKI, 2014, p. 45).

Reflexões do menino sobre a colonização

Desde os diálogos com o camarada António, percebe-se que o narrador é um adolescente muito curioso e que demonstra conhecer um pouco sobre o sistema político de seu país. Porém, ao se deparar com a Tia Dada, o questionamento muda completamente, porque, ao invés de questionar sobre Angola ser livre, o discurso é direcionado para entender como ela compra tantas prendas sem ser impedida; o que leva ao questionamento sobre se Angola é, de fato, livre.

A euforia do menino com a independência faz com que não perceba que algumas situações ao seu redor sejam mais emblemáticas, tanto que Candido (2022) é muito perspicaz quando cita “é a euforia pós-independência, então, que começa a perder o fôlego.” (CANDIDO, 2022, p. 60). Quando o menino começa a perceber que existe um mundo fora de Angola, onde, de fato, as pessoas são livres para comprar o que quiserem, surgem inúmeros questionamentos sobre o cenário político predominante. É importante ressaltar, também, que Angola, àquela altura, estava sob um regime socialista. Mesmo não estando mais sob a dominação dos portugueses, algumas situações impostas pelo governo eram de controle.

Em determinado momento, o narrador indaga a sua mãe a respeito das prendas que sua tia traria de Portugal. Apesar d’ele mencionar que não teve uma resposta devido a chegada à escola, fica aberto o fato de seus pais não comentarem sobre o mundo externo, sobre a sociedade capitalista que predominava e ainda predomina, no mundo. Enfim, podemos dizer que a Tia Dada é uma personagem muito importante para o narrador perceber o mundo para além de sua realidade em Angola.

Bom dia, camaradas professores

É de senso comum que professores são importantes durante a formação de identidade dos sujeitos. No romance em questão, não é diferente, já que os professores cubanos (Ángel e Maria) têm uma boa relação com os seus alunos, tanto que sempre vão à casa de uma estudante para lanchar. Há passagens do livro que deixam claro o respeito que ambos tinham pelos seus alunos. Os professores cubanos representam o elo entre Angola e Cuba.

O MPLA, partido no poder, contava, de fato, com o apoio de Cuba, assim como da União Soviética. Os professores cubanos, em especial, estão inseridos no contexto de formação da nova geração angolana. Em palavras ditas pelo camarada professor Ángel, é evidente o papel dos professores na formação de identidades:

todo depende de los hombres, de sus corazones, de la firmeza con que luchen por sus ideales, de la simplicidad que pongan en sus acciones, del respeto que sientan por los compañeros…” [Tudo depende dos homens, do seu coração, da firmeza com que lutam pelos seus ideais, da simplicidade que colocam nas suas ações, do respeito que sentem pelos seus companheiros…] (Ondjaki, 2014, p. 13).

Os professores cubanos, para quem “a educação é uma batalha”, influenciam na formação da identidade do narrador, que se mostra tocado pelo incentivo e pela maneira de eles sempre lutarem pelo que acreditam, pensando também nas relações políticas que existem ao redor do mundo.

Assim como a Tia Dada apresenta uma perspectiva de mundo capitalista, onde as pessoas podem comprar o que elas querem, se tiverem dinheiro, os professores cubanos têm o papel de mostrar as relações internacionais entre os países e suas diferenças. Chama a atenção, por exemplo, já nas primeiras passagens do livro, que o camarada professor Ángel fica impressionado pelo fato de os alunos terem um simples relógio.

Para realçar a importância da relação com os professores cubanos, destaco um momento muito bonito de despedida, em que Petra, uma colega de turma do narrador, ressalta que Angola estava agradecida a Cuba e que os angolanos e cubanos iriam sempre ser irmãos.

Reflexões sobre a identidade e memória

Falar sobre identidade é muito interessante, principalmente em se tratando de um romance em que o nome do protagonista quase não aparece. Quando é citado, está na terceira pessoa:

“as falas do Ondalu” (Ondjaki, 2014, p. 86).

Esta fala aparece em um momento em que os adolescentes estão relatando sobre um episódio que deixou toda a Escola agitada, e no momento em que aparece “as falas do Ondalu”, percebe-se que o relato é o mesmo que já tinha sido contado anteriormente, no livro, o que leva a entender que o nome do protagonista é Ondalu.

Essa passagem, além de nos revelar o nome do narrador, reforça, mais ainda, que o livro é uma autobiografia ficcionalizada, assim como o próprio autor já deixou claro algumas vezes. Desde o primeiro capítulo, fica evidente a posição social do narrador: o pai trabalha no ministério e tem um motorista; a mãe é professora; uma tia vive em Portugal. Tudo é feito para deixar claro que se trata de uma família da classe média angolana.

Considerações finais

Ao refletir sobre identidade e memória, Pollak (1992, p. 204) aponta que “memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade”. Ao afirmar isso, entende-se que a memória, tanto individual quanto coletiva é formada por experiências que foram vividas ao longo da vida. Em Bom dia, camaradas, pode-se perceber a construção do livro através de lembranças que o personagem-narrador-autor teve e relatou durante a narrativa do romance.

Particularmente, gosto do livro porque, apesar de trazer reflexões e temas delicados durante a narrativa do romance, Ondjaki também opta por mencionar os momentos simples de sua infância. Destaco um trecho:

Nos dias em que o céu não estava tão escuro, eu gostava de imitar as lesmas do meu jardim, e deitar-me ali mesmo ao sol. Lá na cozinha, o camarada António fazia barulho com os pratos e com os copos, ele sempre demorava muito tempo a lavar a loiça. Esse barulho é que costumava me adormecer. (Ondjaki, 2014, p. 132).

O encerramento do romance é cheio de sentimentalismo para o narrador, em razão das despedidas de seus amigos, dos professores cubanos, da Tia Dada e do camarada António, além do sentimento de esperança pelo fim da Guerra Civil.

Na mesa estava muito silêncio, mas lá fora havia gritaria, até houve tiros de comemoração. Quando ligámos o rádio é que percebi: afinal estavam a dizer que a guerra tinha acabado, que o camarada presidente ia se encontrar com o Savimbi, que já não íamos ter o monopartidarismo e até estavam a falar de eleições. (Ondjaki, 2014, p. 131-132)

Referências bibliográficas

- BEZERRA, Rosilda. JOVEM DE BOM DIA CAMARADAS E SUA RELAÇÃO COM A POLÍTICA ANGOLANA DOS ANOS 80. V COLÓQUIO INTERNACIONAL CIDADANIA CULTURAL: OS JOVENS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS E INSTITUCIONAIS DA MODERNIDADE. V. Campina Grande, Editora EDUEPB, 2011, p. 1-10 – ISSN 2176-5901

- CANDIDO, M. RIBEIRO. NA COMPANHIA DE UM MAIS NOVO: FUNÇÕES DO NARRADOR-CRIANÇA NAS NARRATIVAS DE INFÂNCIA BOM DIA, CAMARADAS E MEU PEQUENO PAÍS. 2022. 74 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022.

- FRANCO, Roberta Guimarães. Bom dia camaradas e um retrato de uma (infância em) Angola. Abril– Revista do Núcleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, v. 1, n. 1, p. 88-92, 2008.

- MOTTA, Anna Maria Claus. TRAÇOS DE IDENTIDADE E INSÓLITAS MEMÓRIAS EM E NOITE, BOM DIA CAMARADAS QUANTAS MADRUGADAS TEM A DE ONDJAKI. 2010. 120 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.

- ONDJAKI. Bom dia, camaradas. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

- POLLACK, M. “Memória e identidade social”. In: Estudos Históricos, 5 (10). Rio de Janeiro: 1992.

- RIOS, Dinameire Oliveira Carneiro. Lirismo, história e memória em Bom dia camaradas, de Ondjaki. Resenha crítica, Revista África(s), v. 1, n. 1, p. 253 – 263, 2014.